[2025 e4ds Tech Day]“GaN 반도체 후발주자지만 기술적 한계 극복하며 빠르게 발전”

기사입력 2025.09.30 16:33

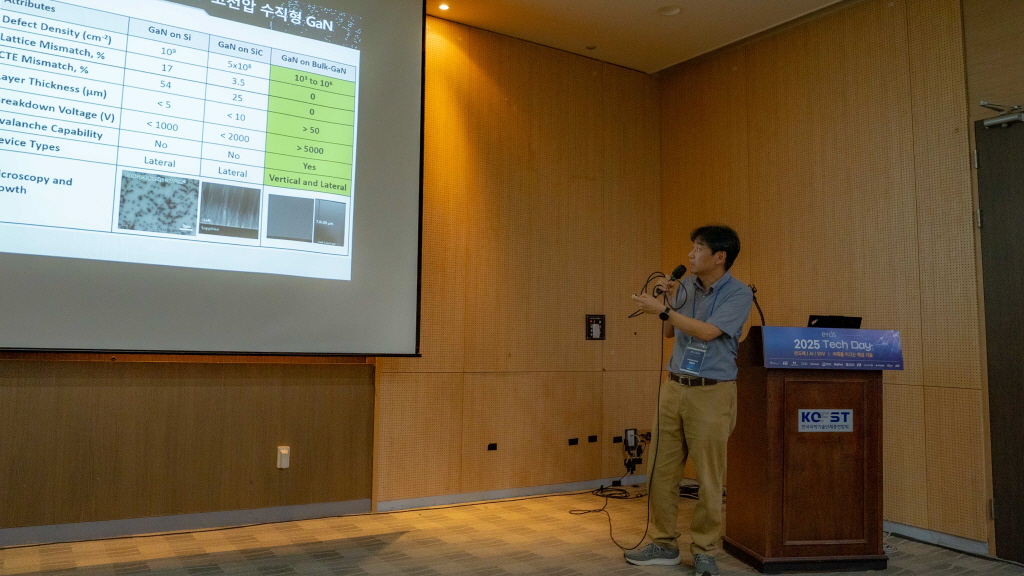

▲ETRI 이형석 책임연구원이 ‘2025 e4ds Tech Day’에서 발표하고 있다.

美·獨·中 등 주요 국가 전력 반도체 자국 생산 강화, 中 공격적 투자

냉각장치 부담 덜어 AI 데이터 센터·전기차 효율 향상 결정적 역할

냉각장치 부담 덜어 AI 데이터 센터·전기차 효율 향상 결정적 역할

“갈륨나이트라이드(GaN)는 반도체에 있어서 후발주자지만 기술적 한계를 극복하며, AI 데이터 센터, 전기차 효율 향상 등 결정적 역할을 할 것이다”

한국전자통신연구원(ETRI) 이형석 책임연구원은 지난 9월9일 개최된 ‘2025 e4ds Tech Day’ 행사에서 ‘GaN 와이드 밴드갭 전력반도체 기술 개발 현황 및 시장 동향’에 대해 발표하며, GaN 전력 반도체의 개발 현황과 향후 전망을 심도 있게 소개했다.

GaN은 기존 실리콘(Si) 기반 반도체보다 높은 전압과 온도에서도 안정적으로 작동하며, 스위칭 속도가 빠르고 소형화가 가능하다는 장점을 지닌다.

특히 1㎒ 이상의 고속 스위칭이 가능해 에너지 저장장치의 크기를 줄일 수 있고, 고온에서도 동작 가능해 냉각장치의 부담을 덜 수 있다.

이러한 특성은 AI 데이터 센터와 전기차의 전력 효율을 높이는 데 결정적인 역할을 한다.

GaN은 자연 상태에서 존재하지 않아 실리콘, 사파이어 등의 기판 위에 박막 형태로 성장시켜야 한다.

초기에는 결함이 많았지만, 슈퍼레티스 구조나 엔지니어드 기판(QST)을 활용해 결함을 줄이고 품질을 높이는 기술이 개발됐다.

최근에는 단결정 GaN 기판을 활용해 수직형 소자 개발도 가능해졌으며, 이를 통해 수킬로볼트 이상의 고전압 소자도 구현할 수 있다.

HEMT(High Electron Mobility Transistor) 구조는 GaN 소자의 대표적인 형태로, 고속 스위칭과 고전류 구동에 적합하다.

초기에는 노멀리 온(Normally-On) 소자가 주류였지만, 안정성과 회로 설계의 편의성을 위해 노멀리 오프(Normally-Off) 소자 개발이 활발히 진행됐다.

플로린 트리트먼트, 리세스 에칭, 캐스코드 구성 등 다양한 기술이 시도되었으며, 최근에는 픽앤(P-GaN) 게이트 기술이 상용화에 근접하고 있다.

GaN 소자는 고밀도 전류가 흐르기 때문에 열 발생이 크다.

이를 해결하기 위해 실리콘 카바이드(SiC), 다이아몬드 기판을 활용한 방열 기술이 도입됐고, 더블사이드 방열 구조도 개발됐다.

또한 8인치, 12인치 대면적 기판을 활용해 생산 단가를 낮추는 방향으로 기술이 진화하고 있다.

최근에는 2D 물질(그래핀, HBN 등)을 활용한 리모트 에피텍시 기술이 주목받고 있다.

이 기술은 GaN 박막을 떼어내어 열전도성이 높은 기판에 부착함으로써 방열 성능을 극대화하고, 고가의 기판을 재활용할 수 있는 장점이 있다.

미국, 독일, 중국 등 주요 국가들은 전력 반도체의 자국 생산을 강화하고 있으며, 특히 중국은 와이드 밴드갭 반도체에 공격적인 투자를 이어가고 있다.

국내에서도 주요 반도체 기업들이 소재와 소자 개발에 박차를 가하고 있으며, 조만간 GaN 기반 칩 생산이 본격화될 것으로 기대된다.

GaN은 600V 이하의 중전압 영역에서 특히 강점을 보이며, 온보드 차저, AI 서버 전원 등 다양한 분야에서 활용도가 높다.

실리콘보다 빠른 스위칭 속도와 소형화 가능성은 시스템 전체의 효율을 높이는 데 기여한다.

이형석 연구원은 “GaN은 후발주자지만 기술적 한계를 극복하며 빠르게 발전하고 있다”며 “리모트 에피 등 차세대 기술을 통해 전력 반도체의 새로운 지평을 열 수 있을 것”이라고 전망했다.

관련 웨비나

많이 본 뉴스

[열린보도원칙] 당 매체는 독자와 취재원 등 뉴스이용자의 권리 보장을 위해 반론이나 정정보도, 추후보도를 요청할 수 있는 창구를 열어두고 있음을 알려드립니다.

고충처리인 장은성 070-4699-5321 , news@e4ds.com

.JPG)

.JPG)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)